BLOG学科ブログインテリア・建築デザイン科

久保組で建築のリアルを体験!光波測量編

2025.08.05

こんにちは。インテリア・建築デザイン科のもりです。

この夏休み、愛媛県四国中央市に本社を置く株式会社久保組さんで1年生はインターンシップに参加してきました!

久保組さんは、1934年創業の歴史ある建設会社で、倉庫や店舗、工場などのシステム建築や、賃貸住宅、高齢者施設の設計・施工を手掛けています。

10人1つのグループで3日間に分けて、卒業生である先輩社員に教えていただきながら光波測量機を使った測量やゾーニング計画、CADでの図面作成など建築の現場を体験してきました!

現場到着:光波測量機の設置と基準点の設定

では、まず光波測量機を使った測量作業からスタート!

光波測量機の設置や操作方法を丁寧に教えてもらいました。

そもそもいつも学校で使っているトランシットと光波測量機の違いってなに??

光波測量機 (トータルステーション)vs トランシット

・測定対象

光波測量機: 距離も角度も高精度に測定。レーザーで遠くまでOK!

トランシット: 角度測定がメイン。距離は巻き尺等で簡易測定。

・精度

光波測量機: 超高精度!数km先も正確。

トランシット: 精度は低め、シンプルな現場向け。

・用途

光波測量機: 道路・ビルなど大規模測量の主役

トランシット: 小さな土地や境界確認

光波測量機はきちんと据え付けがされていないと意味がありません。

使い方はコツをつかむと簡単なのですが、最初に三脚の据え付けを行います。

まずは、三脚を広げて平行になるようにします。場所によって違いますが、地面が砂利や土ならば踏み込んで動かないようにします。

そして、光波測量機を設置した時に自分が見やすい高さに調節をします。

次に、三脚のネジをきちんと締まっていることを確認します。

その後、光波測量機をしっかり設置して、整準ネジを調節して気泡が真ん中に来るように微調整をします。ここが一番重要で、少しでもずれていると誤差が広くなるので、細心の注意が必要です。

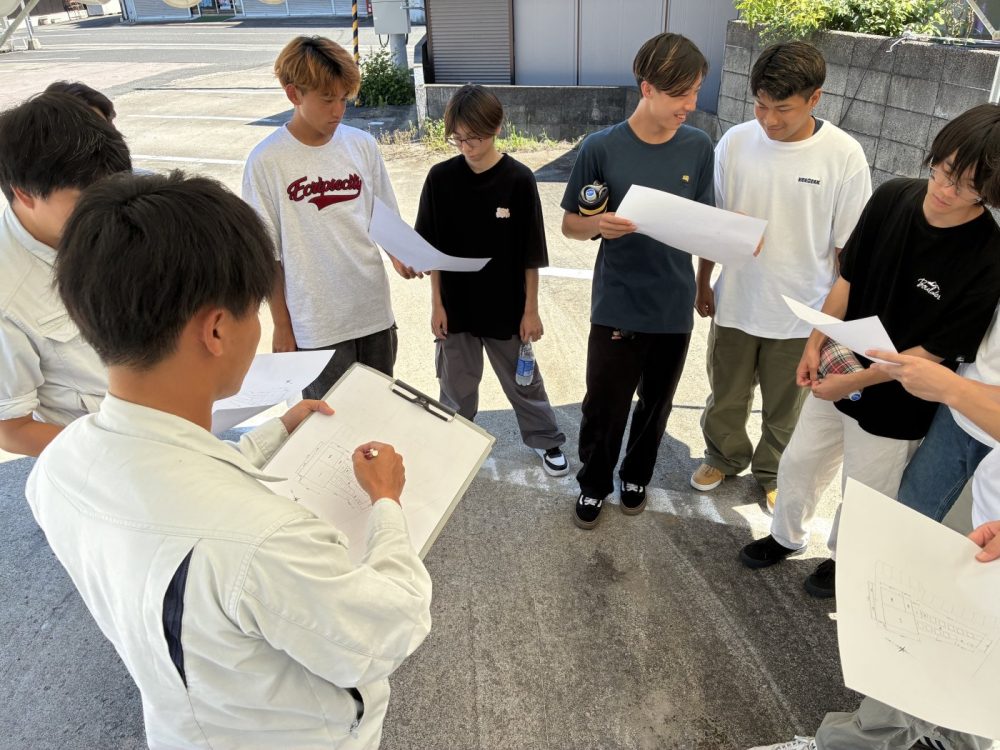

設置が完了出来たら、土地の中で絶対動かない基準点を決めます。先輩社員から「基準点は、既存の境界杭やコンクリート構造物など、動かない場所を選ぶんだ」と説明。今回は、道路の境界線の中心を基準点に選びました。

測量の進め方:光波測量機での作業

基準点を決めたら、いよいよ測量開始!

先輩社員に教わった測量の流れを紹介します。

- プリズムの設置:班の仲間が反射プリズムを測りたいポイントに持っていきます。最初の測点は、基準点から見える土地の角でした。プリズムをポールに固定し、地面にしっかり立てます。

- 光波測量機の操作:トータルステーションのレンズをプリズムに合わせ、視準(ターゲットを正確に捉えること)します。先輩が「レーザーがプリズムに当たらないと正確なデータが取れないよ」とアドバイス。

- 距離と角度の測定:レーザーを発射し、プリズムに反射して戻る時間で距離を測定。同時に、基準点からの角度も記録します。画面に距離と角度がリアルタイムで表示されます。

- データの記録:測定したデータ(距離、角度)を班の仲間がノートに記録して、ミスがないか確認しました。

- 次の測点へ:プリズムを次のポイントに移動し、同じ手順を繰り返します。

グループの仲間と協力してデータを正確に記録します。

レーザーを反射プリズムに当てて距離や角度を測るんですが、風が吹くとプリズムが揺れて難しい。

木々が生い茂った中に入って土地の角に反射プリズムを設置!

測量の精度が建築の基礎になることを実感できる体験でした!

次回のブログは、測量図編!

お楽しみに!!

Next OPEN CAMPUS!!!

次回のオープンキャンパスは…8/23㈯

【MENU】

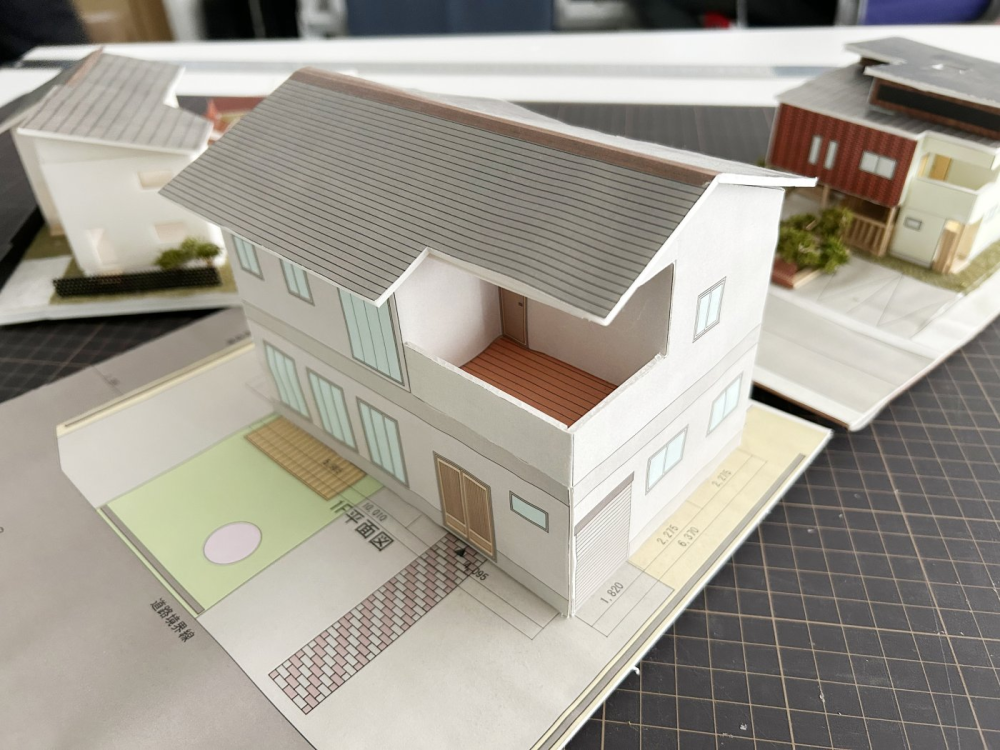

ミニチュア住宅を作ろう🏡建築模型制作体験

形状、間取り、外観から内装まで、細部にこだわりながら作り上げる楽しさを実感しよう🎶自分だけの素敵な家を作りましょう!完成したミニチュア模型は、そのまま持ち帰りOK🎁

ご予約はこちらの画像をクリック↓↓